Der größte Milchviehstall in Baden-Württemberg soll auf der Ostalb entstehen

Eine Erweiterung auf 1313 Rinder plus Nachzucht wurde beantragt

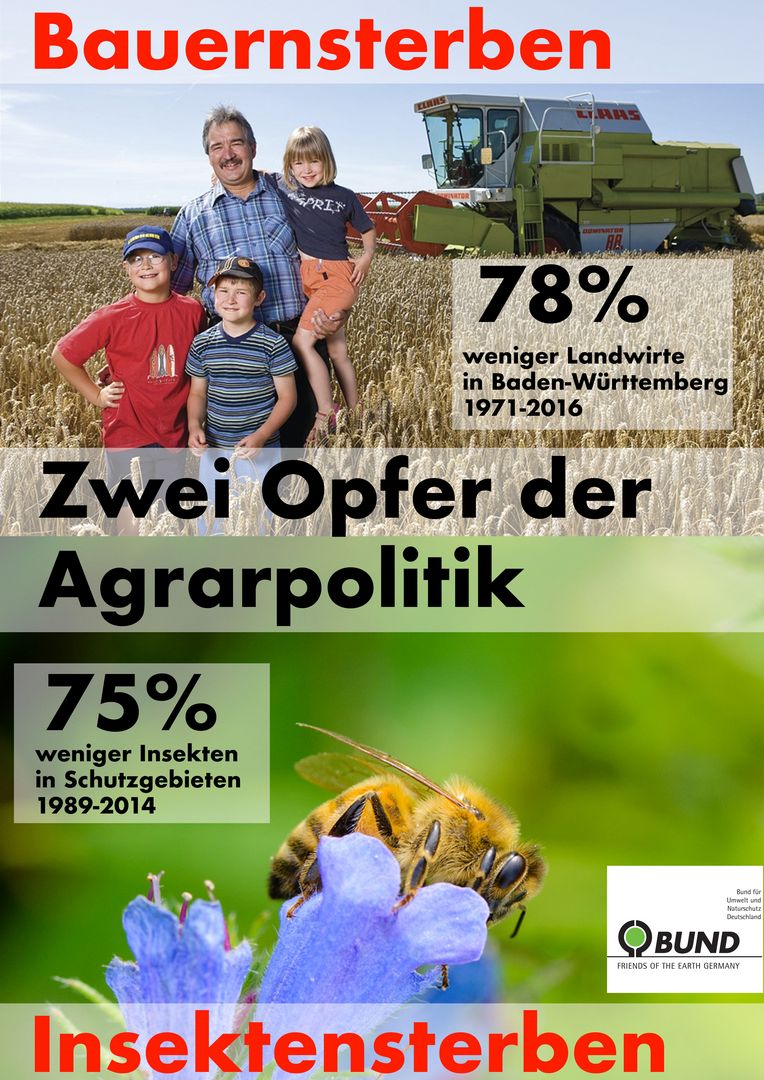

Die deutsche und europäische Agrarpolitik wirkt sich für bäuerliche Familienbetriebe und Artenvielfalt gleichermaßen zerstörerisch aus.

In Baden-Württemberg nahm die Zahl der Landwirte von 1971-2016 um 78 % ab. Auch die Zahl der Insekten sank rapide um 75% ( Zählungen in Schutzgebieten 1989-2014). Deshalb setzt sich der BUND für eine Agrarwende im Interesse von Mensch und Natur ein.

Der Ostalbkreis gehört seit langem zu den Kreisen in Baden-Württemberg mit einer hohen Tierhaltungsdichte. Besonders hier im Grenzgebiet zu Bayern gibt es die Tendenz zu immer größeren Ställen. Die Konkurrenz um aufgrund ausufernder Siedlungs- und Verkehrsflächen immer weiter schwindende Agrarflächen setzt in Verbindung mit stagnierenden oder sinkenden Erzeugerpreisen immer mehr Landwirtsfamilien unter Druck.

Wenn für steigende Tierbestände weniger Flächen zur Futtermittelerzeugung und Gülleausbrigung zur Verfügung stehen, führt dies unweigerlich zu einer Intensivierung der Bewirtschaftung mit erhöhten Belastungen mit Pestiziden und einer Gefährdung des Grundwassers. Aus vormals artenreichen Wiesen werden in wenigen Jahren durch die Einsaat von Hochleistungsgräsern und regelmäßige Gülleausbringung artenarme Flächen. Offenlandbiotope, Fließ und Stillgewässer leiden zunehmend unter dieser Entwicklung.

Der BUND Landesverband Baden-Württemberg hat sich daher, unterstützt von einem regionalen Bündnis gegen Massentierhaltung, entschlossen gegen das landesweit größte vom Kobeleshof bei Ellwangen beantragte Genehmigungsverfahren für Erweiterung auf 1313 Rinder plus Nachzucht Widerspruch und Klage zu führen. Die gerichtliche Auseinandersetzung kann sich über Jahre hinziehen.

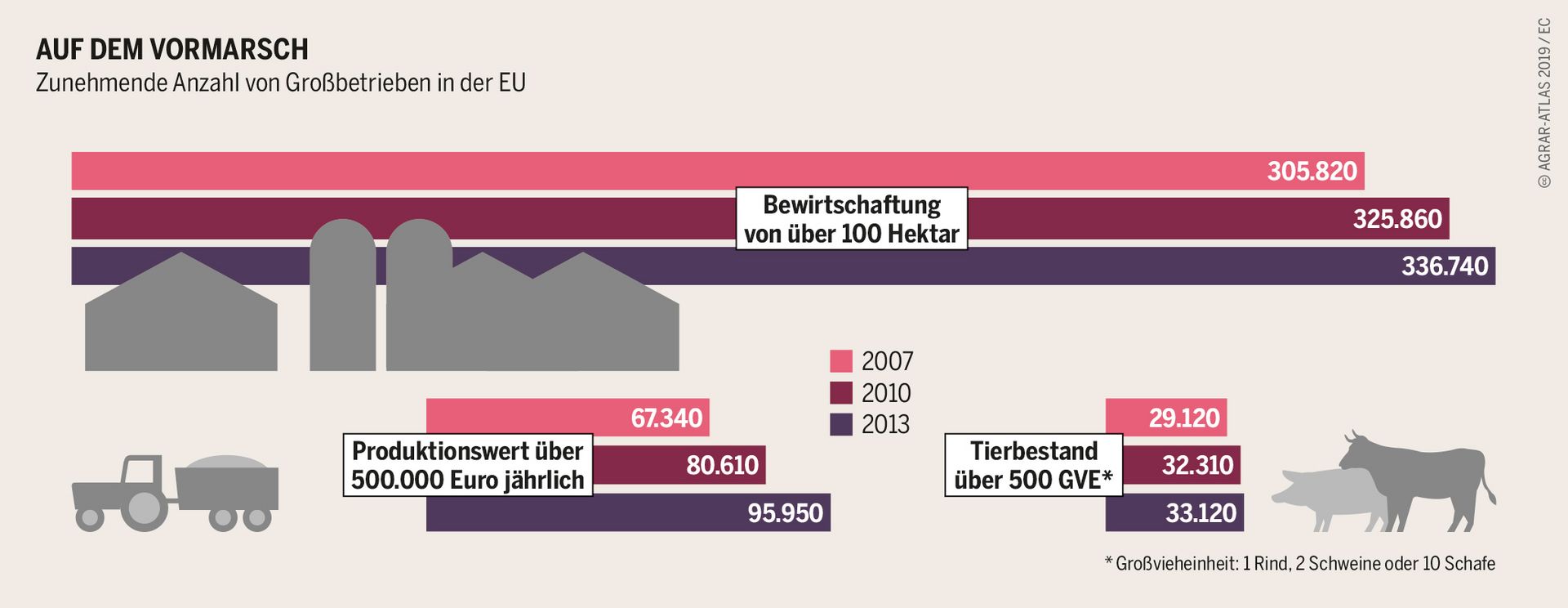

Wachsen, wachsen, wachsen!

Die Geschichte des Verfahrens

In den letzten 12 Jahren (2008-2020) nahm die Anzahl der Betriebe mit Milchkuhhaltung im Ostalbkreis um 502 auf 712 ab, dabei nahm die Zahl der Milchkühe lediglich von 29.538 auf 27.323 ab, deren Milchproduktivität ständig gesteigert wurde.(Zahlen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

Die Gründung von Megaställen beschleunigt diese Entwicklung und führt zur Aufgabe vieler bäuerlicher Familienbetriebe.

Im Jahr 2014 wurde erstmals eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) erteilt als der Kobeleshof auf mehr als 600 Rinder erweiterte.

Ein Jahr später wurde der Antrag für die Einrichtung eines Megastalles mit 1500 Milchkühen und ingesamt bis zu 2500 Tierplätzen in einem Sondergebiet gestellt und nach heftigem Widerstand von unserem Aktionsbündnis Anfang 2016 zurückgezogen worden.

Am 20.03.2020 hat das Landratsamt Ostalbkreis in einem vereinfachten Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung die immissionschutzrechtliche und baurechtliche Genehmigung erteilt, den Tierbestand des Kobelshofes der Familie Zwick von 772 auf 1313 Rinderplätze zu erhöhen, sowie statt 116 Kälber 171 zu halten, die entsprechenden Stallungen zu bauen, das Güllelager von 10 490m³ auf 19 739m³ zu erweitern und ein neues Fahrsilo, eine Festmistplatte und eine Schmutzwassergrube zu bauen.

Das Landratsamt Ostalbkreis hat im Rahmen der immissionschutzrechtlichen Genehmigung eine nach Ansicht des BUND völlig unzureichende UVP-Vorprüfung durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass von dem dann größten Rinderstall Baden-Württembergs „keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind“ und dass deshalb keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen ist. Dabei steigt die Rinderdichte auf der Ellwanger Gemarkung auch ohne diesen Megastall stetig an - 2021 gab es 130,2 Rinder pro 100 Hektar landwirtschaftlicher Fläche (Link zur amtlichen Statistik) , 2019 waren es noch 118,6 Rinder pro 100 ha. Der Ostalbkreis gehört landesweit zu den Kreisen mit der höchsten Konzentration.

Der Kobeleshof liegt inmitten einer Rodungsinsel im Trinkwasserschutzgebiet unweit des Landschaftsschutzgebietes Rotenbachtal-Sekretärweiher

Bild: Hans-Peter Horn

Der Kobeleshof liegt inmitten einer Rodungsinsel im Trinkwasserschutzgebiet unweit des Landschaftsschutzgebietes Rotenbachtal-Sekretärweiher

Bild: Hans-Peter Horn

Verlust von landwirtschaftlicher Fläche

Bild: Andreas Mooslehner

Bild: Andreas Mooslehner

Die Stadt Ellwangen gehört zu den Kommunen mit den größten Verlusten landwirtschaftlicher Fläche in der Region. Jährlich nimmt die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Stadt im Durchschnitt um 20,55 Hektar zu.

Zwischen 2007 bis 2017 ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Ellwangen laut Statistischen Landesamt um 2.903 auf 12.653 gestiegen, der Bedarf an Wohngebieten und Gewerbeflächen ist ungebrochen.

Seit dem Jahr 2000 sind den Landwirten 411 Hektar zur Bewirtschaftung entzogen worden.

www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/GebietFlaeche/01515310.tab

Besitzer von Ackerland oder Grünland in Ortsrandlagen oder in der Nähe von Gewerbe- und Industriegebieten auf der Gemarkungsfläche spekulieren darauf, dass die Flächen irgendwann zu Bauland werden und sich dann gut verkaufen lassen. Pachtverträge werden deshalb nur mit geringer Laufzeit vereinbart.

Aktuell wird im dem Vorhabenstandort benachbarten Ellwanger Ortsteil Eggenrot das Baugebiet Traubfeld mit 20 Bauplätzen erschlossen, die landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche geht verloren, weitere Verluste entstehend durch geplante Ortsumfahrungen entlang der L1060.

Industrielle Tierhaltung und Gülleausbringung

Bild: Peter Kuch

Bild: Peter Kuch

Das bedeutet im Umkehrschluss bei unverändert hohem Tierbestand eine Intensivierung der Bewirtschaftung der schwindenden landwirtschaftlichen Flächen sowie eine Verbringung großer Güllemengen in weiter entfernte Gebiete.

Die Folge ist eine weitere Überdüngung der landwirtschaftlichen Flächen, durch Ausbringung von zu viel Gülle / ha. Die Überdüngung rührt vom zu hohen Viehbesitz / Hektar und Zuführung von Futtermitteln von externen, nicht hofeigenen Flächen. Durch die Überdüngung der Flächen folgt die erhebliche Gefährdung des Grund- und Trinkwassers. Im Umfeld des Kobeleshofes ist der industrielle Prozess der Gülleausbringung jetzt schon zu beobachten.

Große Silotankwagen übernehmen dabei die Verteilung der Gülle auf weit entfernte Flächen, deren Besitzer sich durch Gülleabnahmeverträge gebunden haben.

Auf den Seiten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ist zu ersehen, dass es jetzt schon im Großraum Ellwangen einen hohen relativen Stickstoff-Überschuss der Hoftorbilanz bezogen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche gibt. Diese Problematik wird durch die massive Erweiterung der Rinderhaltung in noch größerem industriellem Maßstab weiter verschärft.

Der Kobeleshof liegt in einem Wasserschutzgebiet. Unmittelbar an der Hofstelle Kobeleshof befindet sich ein Nitratgebiet nach §13 DüV für das starke Restriktionen für die Ausbringung von Wirtschaftsdünger bestehen. Der Grundwasserkörper ist hier bereits stark gefährdet, die Qualität des gewonnenen Trinkwassers beeinträchtigt. Zwei weitere Nitratgebiete befinden sich rund 6 km entfernt bei Rosenberg und Dankoltsweiler. Während in Baden-Württemberg die Fläche der Nitratgebiete abnimmt (von knapp 10% auf unter 2%) finden wir im Ostalbkreis eine gegenteilige negative Entwicklung, da weitere Nitratgebite bei Hallheim sowie bei Kirchheim/Ries und Riesbürg dazukamen. Eine Karte der ausgewiesenen Nitratgebiete finden Sie hier. Der BUND kritisiert, das das Landratsamt des Ostalbkreises nahezu tatenlos der Entwicklung zusieht , was sich im Genehmigungsverfahren einmal mehr erwiesen hat.

Die Stadt Ellwangen besitzt nur noch wenige Tiefwasserbrunnen und gewinnt lediglich ein Drittel des benötigten Wassers aus eigenen Quellen. Der Brunnen im Rotenbachtal ist seit 2016 nur noch mit sehr geringen Entnahmemengen am Netz und dient hauptsächlich der Reserve.

Durch die wesentliche Aufstockung des Tierbestandes am Standort Hintersteinbühl droht weiterer dramatischer Verlust von Artenvielfalt. Im Umfeld intensiver, industriell geführter Landwirtschaft ist zu beobachten dass artenreiche Glatthaferwiesen verschwinden und stark gedüngte artenarme Weidelgraswiesen mit trockenheitsresistenten Hochleistungsgräsern an ihre Stelle treten, die häufig gemäht werden und für Insekten fast nicht nutzbar sind. Das ist ein unmittelbares Ergebnis des hohen Nutztierbestandes im Ostalbkreises.

Der Artenrückgang der früher zahlreichen Blumenwiesen erfolgt durch 4 Dinge:

• Frühschnitt => 30 Arten

• häufiger Schnitt

• starke Düngung => 20 Arten

•Weidelgraseinsaat => 10 Arten (i.d.R. 3x jährlich)

Immer mehr Grundwasser Meßstellen weisen kritische Werte auf

Grundwasserüberwachungsprogramm der LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten von der LUBW aus Baden-Württemberg sowie dem gewässerkundlichen Dienst Bayern , Nitratwerte seit 2006 können durch Klick aufgerufen werden.

sehr stark belastet > 50 mg/l (tiefrot)

stark belastet > 37,5 – 50 mg/l (hellrot)

leicht bis mittel belastet > 10 – 37,5 mg/l. (gelb)

weitgehend unbelastet ≤ 10 mg/l (grün)

Rund 4 Kilometer südöstlich des Kobeleshofes am Ausgang des Rotenbachtals in Fließrichtung der Grundwasserströme befindet sich die Meßstelle Lindenhäusle Schrezheim, in der seit 2006 Grenzwertüberschreitungen festgestellt werden.

Bio-Musterregion kontra industrielle Landwirtschaft

Die nächsten Jahre sind entscheidend

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat mit dem Ziel „Mehr Bio für und aus Baden-Württemberg“ landesweit mehrere Biomusterregionen ausgewiesen.

In der Biomusterregion „Rems-Murr-Ostalb“ haben sich der Rems-Murr-Kreis und der Ostalbkreis ohne die Gemeinden Bartholomä, Heubach, Essingen, Oberkochen und Neresheim, die bereits an der Bio-Musterregion „Heidenheim plus“ beteiligt sind, zusammengeschlossen.

In den Bio-Musterregionen engagieren sich über die Kreisgrenzen hinweg Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter und Verbraucher. Die Akteure arbeiten eng mit dem Regionalmanagement zusammen.

Neben der Stärkung der Bio-Wertschöpfungskette spielen in unserer Biomusterregion auch die Themen Biodiversität, Streuobst und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Des Weiteren soll die Wertschätzung der heimischen Landwirtschaft und das Bewusstsein für ökologische Bewirtschaftungsweisen in der Region gefördert werden.

Aktuell arbeiten im Ostalbkreis über 150 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von über 5500 ha nach den Prinzipien des ökologischen Landbaus.

Weitere Informationen unter: www.biomusterregionen-bw.de

Magere Flachland-Mähwiesen

Über 200 Hektar artenreiche Wiesen verschwunden

Unter diesem Begriff sind artenreiche, wenig gedüngte, extensiv (ein- bis zwei Schnitte) bewirtschaftete Mähwiesen im Flach- und Hügelland zusammengefasst. Dies schließt sowohl trockene (z.B. Salbei-Glatthaferwiese) als auch frisch-feuchte Mähwiesen ein. Im Gegensatz zum Intensivgrünland sind diese Wiesen blütenreich. Der erste Heuschnitt erfolgt nicht vor der Hauptblütezeit der Gräser. Die Schwerpunktvorkommen dieses Wiesentyps befinden sich bei europaweiter Betrachtung in Südwestdeutschland.

Im Ostalbkreis sind in den letzten Jahren über 200 Hektar dieser artenreichen Wiesen vernichtet worden. Durch Rückholverträge konnte nur ein geringer Prozentsatz wiederhergestellt werden..

Nach Artikel 11 der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie sind alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, den Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen in und außerhalb der FFH-Gebiete zu überwachen. Neben der Überwachung des Erhaltungszustandes muss jeder Mitgliedstaat alle sechs Jahre die wesentlichen Ergebnisse des Monitorings und derdurchgeführten Maßnahmen an die Europäische Kommission übermitteln (Artikel 17). Aktuell wurde seitens der EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet, das einen langjährigen Vorlauf hatte.

Im weiteren Umkreis um den Vorhabenstandort befinden sich viele artenreiche Wiesen dieses Typs, deren Bestand durch Gülleabnahmeverträge mit einer unangepassten Düngergabe potenziell gefährdet wäre.

Im engeren Bereich um den Kobeleshof ist dieser Lebensraumtyp weitgehend verschwunden. Die Betroffenheit von Restvorkommen wie die bei Hohenberg oder anderen überwiegend bei Fließ- oder Stillgewässern Hohenberg liegenden Flächen ist zu prüfen.

Landschaftsschutzgebiet in Gefahr

Schon zwei mal gelangten Gülle und Silagesickersäfte in den Glasweiher

Hinterer Glasweiher mit Reiherenten. Bild: Hans-Peter Horn)

Hinterer Glasweiher mit Reiherenten. Bild: Hans-Peter Horn)

Das Landschaftsschutzgebiet Rotenbachtal-Sekretärweiher befindet sich wenige hundert Meter vom Kobeleshof entfernt, der auf einer erhöhten Sattellage errichtet wurde.

Schutzzweck des LSG ist die Erhaltung der letzten größeren Schilf-, Röhricht- und Riedbestände der gesamten Ellwanger Markung.

Das Rotenbacher Tal ist ein Keupertal, dass seinen völlig natürlichen Charakter bewahrt hat und wegen seiner Nähe zur Stadt Ellwangen ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel ist. Es ist deshalb auch als Erholungsgebiet besonders schützenswert.

Hier ist seit Jahren der Biber aktiv, davon zeugen viele Fraßspuren und neu entstandene Teiche.

Die reichhaltige Flora der Ufer- Uferrand und gewässerbegleitenden Flächen ist extrem verwundbar gegenüber eutrophierenden Einträgen aus dem oberhalb liegenden Gewässernetz in dem der Kobeleshof viele Flächen bewirtschaftet als auch den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen. Negative Wirkungen auf das LSG sind bei unserer 2020 durchgeführten Biotopkartierung bereits sichtbar.

In den Jahren 2011 und 2012 wurden durch den Antragsteller relevante bußgeldbewehrte Umweltschäden im LSG durch die illegale Einleitung von Silagesickersaft sowie Gülle über den Zulauf in den Glasweiher verursacht, bei dem sich eine nicht unerhebliche Menge eines Abwasserpilzes bildete, der im Zuge seines Absterbens, sehr viel Biomasse in den Weiher ausgab, was zu Sauerstoffzehrungen und weiteren Folgen führte.

Da sowohl die Polizei, Staatsanwaltschaft als auch das Landratsamt Ostalbkreis, Gewässerdirektion Ellwangen sowie der Fischereibeauftragte des Regierungspräsidiums Stuttgart involviert waren ist es gänzlich unverständlich, das der Ostalbkreis im Genehmigungsverfahren negative Folgen auf das LSG nicht betrachtet hat.

Das Rotenbachtal soll Naturschutzgebiet werden

Im Jahr 2013 wurde eine Potenzialstudie naturschutzgebietswürdiger Flächen im Regierungsbezirk Stuttgart vom scheidenden Leiter der oberen Naturschutzbehörde Reinhard Wolff veröffentlicht, die auch an alle unteren Naturschutzbehörden ging also auch dem Landratsamt des Ostalbkreises bekannt war.

Seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart ist seit Jahren geplant, Teile des Landschaftsschutzgebietes Rotenbachtal-Sekretärweiher zum Naturschutzgebiet aufzuwerten. Dies betrifft das Rotenbachtal von Ellwangen bis zum Glasweiher auf einer Fläche von 21,3 Hektar. Eine endgültige Abgrenzung existiert noch nicht, weitere Untersuchungen zu Flora und Fauna stehen noch aus.

Der BUND arbeitet mit Unterstützung weiterer ehrenamtlicher Naturschützer seit 2020 daran, die Datenlage durch Kartierungen zu verbessern und unterstützt damit den Fortgang des Verfahrens. Aus Sicht des BUND ist es gerechtfertigt, mit Einbeziehung des Glasweihers die naturschutzgebietswürdige Fläche zu erweitern.

Naturerlebnisort und Wanderziel Glasweiher

Wird das Gebiet wie vom Antragsteller behauptet und von der Genehmigungsbehörde akzeptiert "nur wenig zur Erholung genutzt"?

Seit 2013 gibt es die Naturentdecker des Jugendzentrums Ellwangen. Bei ihren Streifzügen rund um Ellwangen entdecken die Naturforscher immer freitags die spannendsten Plätze rund um die Stadt. Im Stadtmagazin Ellwangen finden Sie einen schönen Bericht "Wer kommt mit nach draußen?" über einen Tag am Glas(säg)weiher ab Seite 39.

Einen Wandervorschlag ab der Ölmühle finden Sie auf der Seite von www.aalen-wanderungen.de .

Wer mehr Ausdauer hat geht die von der Stadt Ellwangen empfohlene Route 5: Von der Jagst zu schönen An- und Aussichten zum Hohenberg, die in 830 Meter Entfernung in Sicht- und Riechweite des Massentierstalles entlang führt.

Biotope rund um den Standort Hintersteinbühl

Interaktiver Daten- und Kartendienst der LUBW Baden-Württemberg

Unter folgendem Link können Sie eine interaktive Karte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mit den Biotopen rund um den Vorhabensstandort Hintersteinbühl öffnen.

Ihr Zustand hat sich in den letzten Jahren durch den Intensivierungsdruck der umgebenden landwirtschaftlichen Flächen nachweislich verschlechtert. Stickstoffliebende Pflanzen wie Brombeeren, der großen Brennessel oder schwarzer Holunder, breiten sich an Standorten mit hohem Stickstoffangebot stark aus. Dabei verdrängen sie schützenswerte Pflanzen, die auf nährstoffarme Flächen angewiesen sind.

In der Umgebung des Vorhabensstandortes sind die größten Belastungen durch Ammoniak und eutrophierendem Stickstoff zu erwarten, artenreiche Silikatmagerrasenflächen sowie ein geschütztes Waldinselbiotiop sind unmittelbar betroffen. Im Genehmigungsverfahren wurde ein Gutachten beigebracht, das negative Auswirkungen verneint. Der BUND bringt deshalb im Verfahren eine abweichende Gutachtermeinung ein.

Überdüngte Gewässer haben Folgen: Toter Fisch im Rotenbach unweit des Zulaufs in den Glasweiher (Bild: Hans-Peter Horn)

Überdüngte Gewässer haben Folgen: Toter Fisch im Rotenbach unweit des Zulaufs in den Glasweiher (Bild: Hans-Peter Horn)

Unzureichender Brandschutz gefährdet Mensch und Tier

Wie der jüngste verherende Brand im Massentierstall Tellin zeigte, breiten sich Feuer in Megaställen schnell von Gebäude zu Gebäude aus ehe die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintreffen. Das Brandschutzkonzept in den Genehmigungsunterlagen des Kobeleshofes bezeichnet der BUND als unzureichend. Eine Tierrettung ist nach unserer Ansicht kaum möglich, die Einsatzkräfte der Feuerwehr werden bei den beengten Verhältnissen auf der Hofstelle zusätzlich durch in Panik geratene Tiere gefährdet. Es ist unter diesen Umständen ungewiss ob ein Übergreifen eines Brandes auf die nebenstehende Biogasanlage verhindert werden kann.

Der BUND Landesverband hat Klage eingereicht

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte unseren Widerspruch Ende Oktober 2021 abgelehnt. Nach intensiven Beratungen im November 2021 und Januar 2022 hat sich der Landesvorstand des BUND Baden-Württemberg zur Klage entschlossen und diese nach Durchsicht der Akten aufrecht erhalten. Unser Rechtsanwalt hat die Klagebegründung am Donnerstag, den 3. Februar 2022 an das Verwaltungsgericht übersendet. Die Klage richtet sich gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Ostalbkreis als Genehmigungsgehörde.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die Erweiterungspläne eines Landwirts zum größten Rinderstall in Baden-Württemberg zunächst gestoppt. Im am 17.November 2023 zugestellten Urteil befand die 6.Kammer des Verwaltungsgerichtes Stuttgart, dass die Genehmigung rechtswidrig und nicht vollziehbar sei. Dies ist aber zunächst nur ein Etappensieg.

Unsere Pressemitteilung dazu finden Sie hier